近年来,锌金属及碘类化合物因价格相对低廉,加之水系电解液体系所具备的高安全性,使得水系锌碘(Zn-I₂)电池成为当前在学术界及储能市场中备受关注的电网级储能技术备选方案。然而,Zn-I₂电池在实际应用中仍面临一系列挑战,包括正极碘类化合物的穿梭效应、锌金属负极的析氢反应(HER)、枝晶生长以及腐蚀副反应等。这些问题严重影响了Zn-I₂电池的循环稳定性与容量保持能力,进而对其大规模实用化进程构成了显著阻碍。

针对Zn-I2电池以上问题,复旦大学卢红斌教授团队联合中山大学侯仰龙教授、张隆副教授团队提出了一种利用吡哆醇分子(VB6)作为多功能电解液添加剂的“一石二鸟”调控策略,进而构建了长循环的Zn-I2电池。结果表明,吡哆醇(VB6)能够同时调节 Zn-I2电池中的正极和负极。对于正极而言,VB6通过路易斯酸碱效应优先与碘负离子结合,从而抑制了多碘化物的生成和穿梭效应。对于负极而言,VB6不仅能通过质子化作用显著抑制析氢反应(HER)和电解质的pH波动。其次,具有多羟甲基结构的VB6能够促进Zn2+的脱溶剂化过程并调节锌沉积的沉积取向。得益于VB6对正负极的协同调控作用,优化后的半电池和对称电池分别实现了显著的库仑效率(99.7%)和出色的循环稳定性(2100小时)。更重要的是,Zn-I2电池在2 A g-1的电流密度下实现了较长的循环寿命(50000次,> 6个月),容量保持率为84.3%。即使在没有加压情况下,经VB6优化后的Zn-I2软包电池在450次循环后没有表现出明显鼓包,容量保持率为76.5%。

本项工作研究要点:

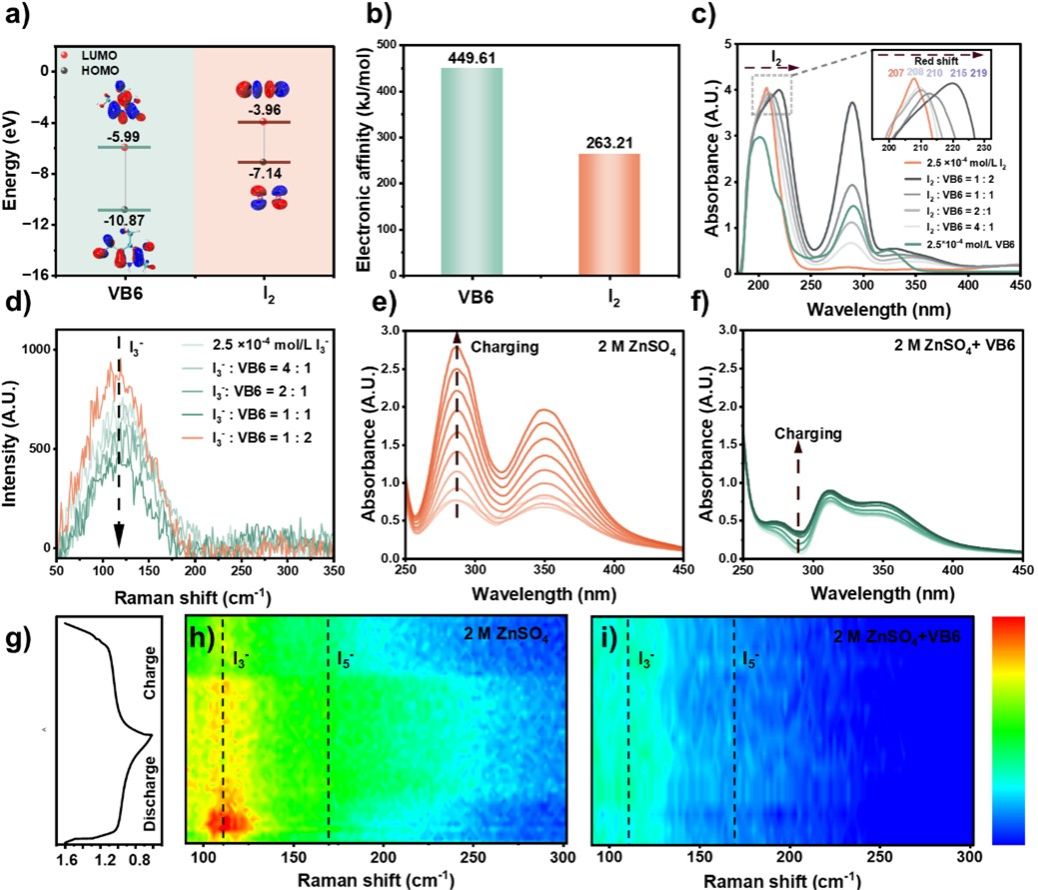

1)理论计算和实验研究表明,VB6具有较强的路易斯酸性,可优先与碘负离子结合,从而抑制碘三负离子的生成。VB6具有更低的LUMO能级和更高的电子亲和能,使其与碘负离子之间更强的结合能力。此外,原位紫外光谱和原位拉曼测试证实了Zn-I2电池中,VB6在充放电过程中有效降低了碘三负离子浓度,进一步验证其对多碘离子生成的抑制作用。

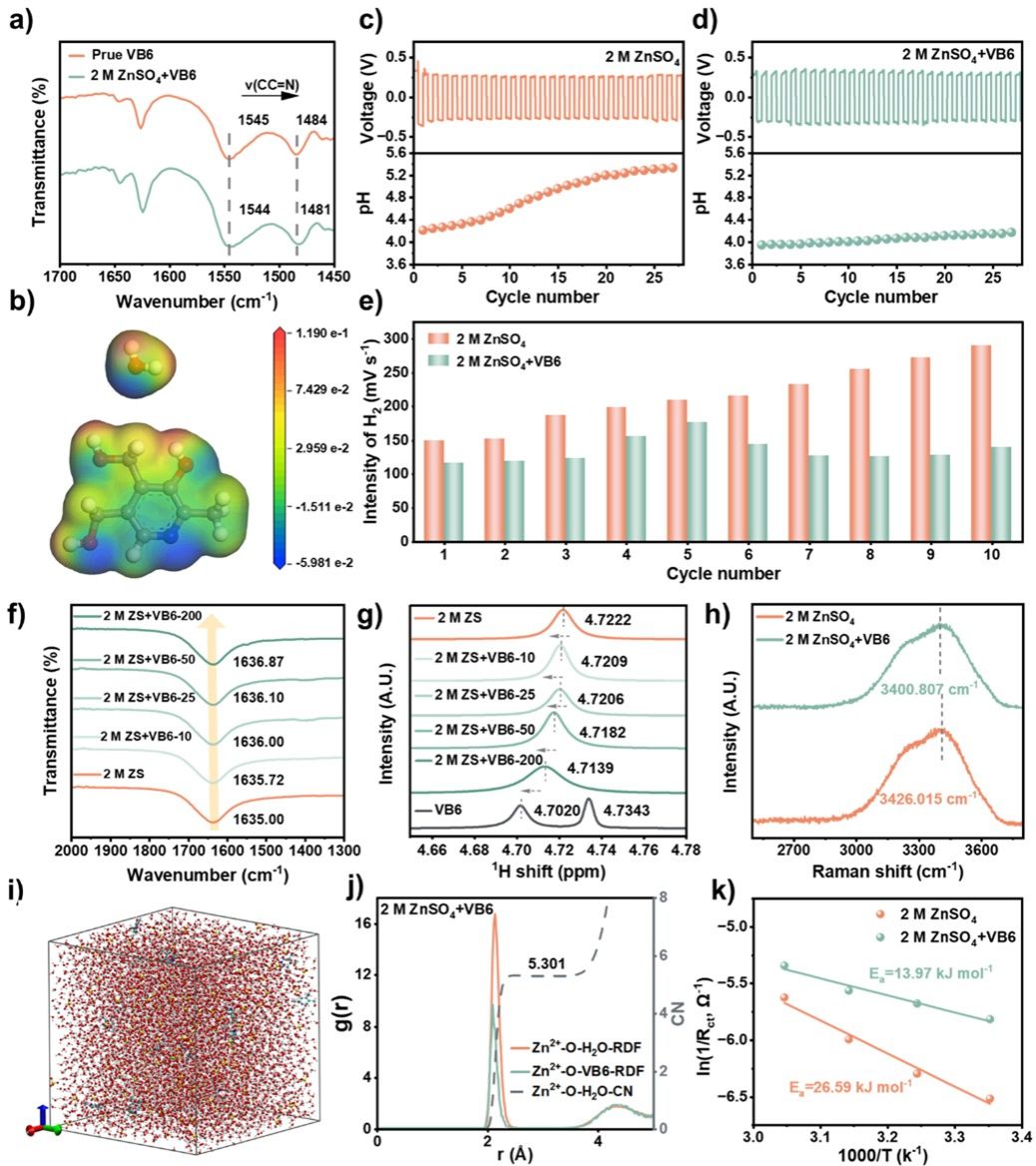

2)VB6对于电解质网络和Zn2+的调控作用。通过FTIR、NMR、Raman等表征手段以及分子动力学模拟等结果表明,VB6不仅可通过质子化作用缓冲电解液pH值,抑制氢气析出(HER),还能破坏水分子间氢键并部分取代水,调控电解液中Zn²⁺的溶剂化结构,从而促进离子迁移。

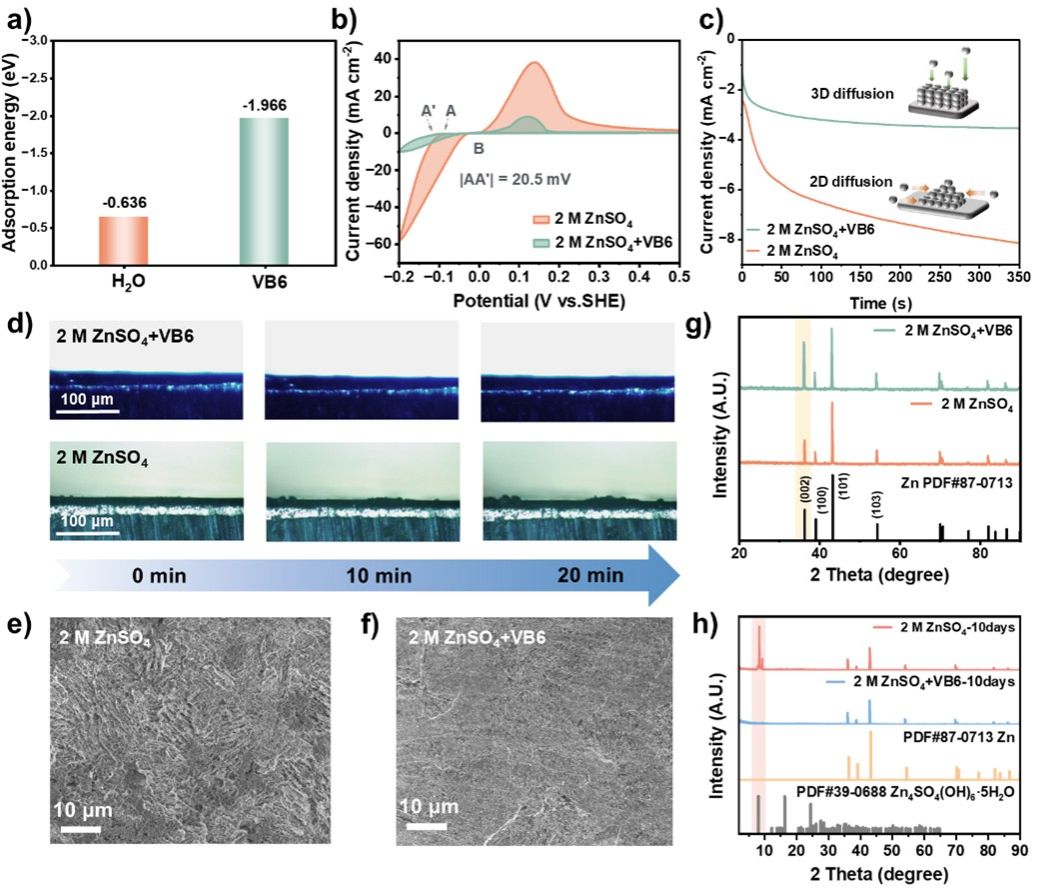

3)此外,本工作进一步研究了VB6分子对Zn沉积行为的调控。DFT计算显示VB6对Zn(002)晶面具有更强的吸附能。原位光学显微镜、扫描电镜及XRD结果显示,VB6显著增强Zn(002)择优取向沉积,并减少了腐蚀副产物生成,从而实现对枝晶生成的抑制作用并促进锌致密沉积。

以上成果以"Lewis Acid-Base Effect and Protonation in Electrolyte Engineering Enable Shuttle-Free, Dendrite-Free, and HER-Free Aqueous Zn-I2 Batteries"为题在国际知名期刊"Energy Storage Materials"上发表,复旦大学2022级硕士研究生杨幸琇为本论文第一作者。复旦大学卢红斌教授、中山大学侯仰龙教授、张隆副教授为本论文通讯作者,论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104268