近年来,随着对大规模储能以及智能可穿戴设备的需求不断增加,安全性、低成本和高能量密度成为了下一代储能技术所考量的核心要素。水系锌金属电池(AZMBs)因其环境友好、成本低且安全性高,在大规模储能应用方面极具潜力。然而,在锌可逆沉积过程中,不良的晶格失配会逐渐累积并持续加剧,这严重限制了锌负极的放电深度,显著阻碍了水系锌金属电池在实际应用中充分发挥其能量密度潜力。应对这一巨大挑战对于推动水系锌金属电池的商业化应用至关重要。

近日,复旦大学卢红斌教授团队联合中山大学侯仰龙教授、张隆副教授团队提出基于协同增强晶面选择性吸附的创新策略,成功实现了锌(002)晶面择优取向沉积的有效调控。研究表明,利用超分子化学中的主客体相互作用能够协同增强对锌晶面的选择性和吸附能力,有利于在高电流密度/大面积容量工况下实现均匀的锌(002)晶面沉积。同时,锌表面有序锚定的超分子复合单元界面的空间位阻效应,不仅能构建贫水界面有效抑制副反应,还起到了离子缓冲带的作用,缓和快速的反应动力学,从而使离子流和电场均匀化。得益于超分子复合单元的上述优势,组装的锌对称电池表现出卓越的循环稳定性(5800小时,相当于241天)。在循环间歇测试模式下,对称电池在累计静置时间为1750小时的情况下仍能稳定运行,展现出了出色的抗日历老化性能。此外,组装的Zn/MnO2软包电池实现了较长的使用寿命(在1 A g−1的电流密度下循环1000次),容量保持率为84.9%,并成功用于为智能手机和发光器件供电。

本项工作研究要点:

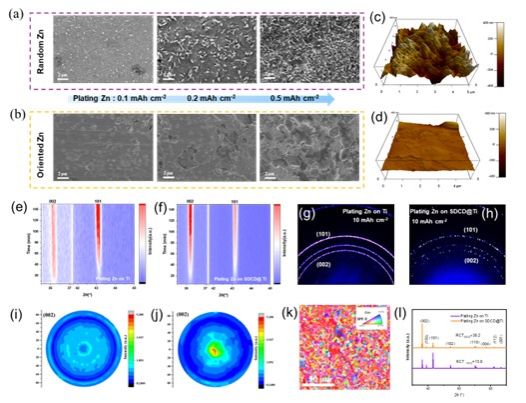

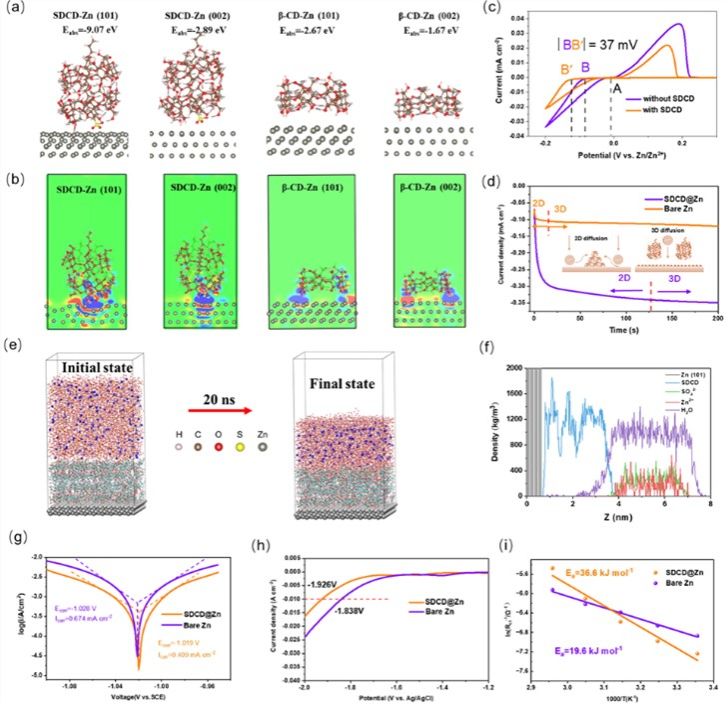

1) 受超分子化学启发,使用刮涂法在锌负极表面构建了由β-环糊精(β-CD)和十二烷基苯磺酸钠(SDBS)自组装而成的超分子主客体复合单元(SDCD)界面。超分子主-客体单元能够协同增强对不同锌晶面的选择性吸附能力,促使在高电流密度和面积容量(≥10 mA cm−2,≥10 mAh cm−2)下生成均匀致密的Zn(002)晶面择优取向的锌沉积层,这显著提高了锌负极的可逆性。

2) 分子动力学(MD)/密度泛函理论(DFT)计算及一系列实验表征证实有序锚定的SDCD的空间位阻效应不仅可以构建贫水微环境以有效抑制有害的腐蚀与析氢副反应,还能作为离子缓冲区域来缓和快速的电化学氧化还原动力学,从而使离子流体和电场均匀化。

以上成果以"Synergistically enhancing the selective adsorption for crystal planes to regulate the (002)-texture preferred Zn deposition via supramolecular host-guest units"为题在国际知名期刊"Energy & Environmental Science"上发表,复旦大学2020级博士研究生王乐泉为本论文共同第一作者(排名第一)。复旦大学卢红斌教授、中山大学侯仰龙教授、张隆副教授为本论文通讯作者,论文链接:https://doi.org/10.1039/D5EE00763A